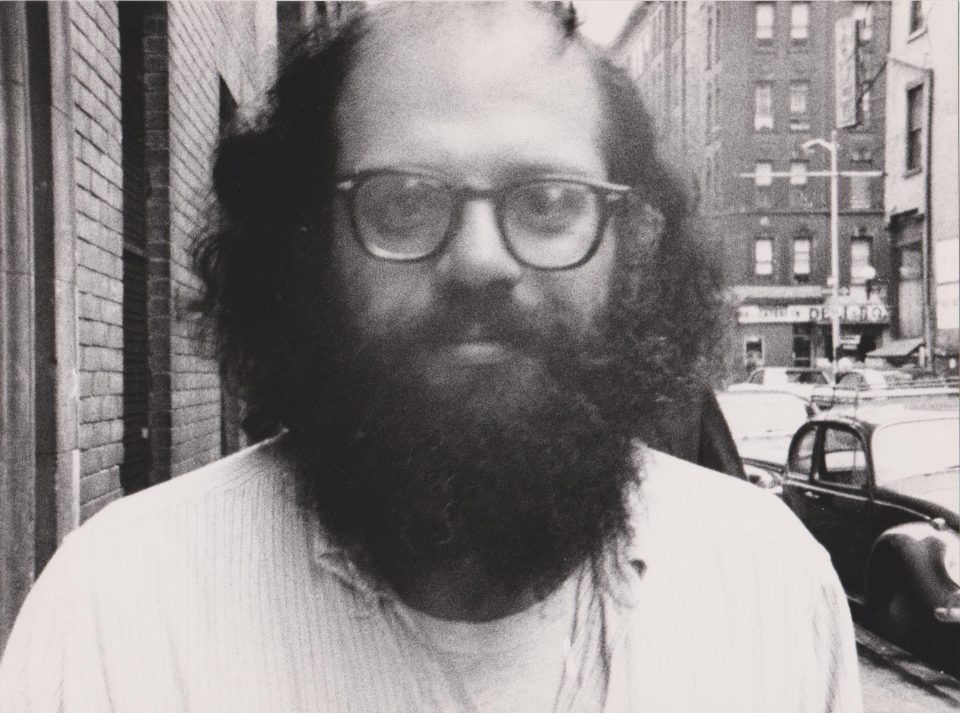

Allen Ginsberg, 1967, foto di Antonello Branca, archivio fotografico Aamod

Prima delle luci, delle spalline e delle paillettes dell’edonismo di Reagan, prima ancora degli Hippy, ma appena dopo la poesia lisergica della Beat Generation, gli Stati Uniti hanno affrontato un decennio, il Sessanta, che ha gridato tutto l’Urlo del poema Ginsbergiano: mentre i demiurghi pubblicitari fondevano gli slogan, orchestravano i jingle e creavano i nuovi colori della moderna Babilonia che nasceva a Madison Avenue, a New York, giorni, mesi ed anni venivano dilaniati dalle contraddizioni di un paese in piena metamorfosi, a metà tra il self-made man granitico figlio della Grande Depressione e il dinamico astronauta della corsa alla spazio, affannato nel tira e molla con il cosmonauta sovietico. In mezzo, dal bozzolo dove l’uomo-bruco rinasceva homo novus del capitale, scoppiava il sangue delle rivolte che bagnava i sentieri del bosco di grattacieli; è il rosso degli omicidi Kennedy e Luther King, dei movimenti delle Black Panther, fino al giro di boa del decennio dove arrivavano dal Vietnam i tuoni delle bombe e del napalm.

La colonna sonora di questa mitologia moderna era stata inizialmente suonata nei locali fumosi del Greenwich Village, con le ombre proiettate dagli aceri del Washington Park a dividere gli allucinati abitanti del folk e del blues da quegli olimpici di Madison Avenue. Poi, con l’elettrizzarsi frenetico degli anni, gospel e chitarre hanno presto naufragato nella lisergia della Pop Art, che nel fluire degli happening stralciava le barriere erette dal verde del parco verso l’East Side.

Un magma fluido, incontrollabile e incontrollato che, se in patria lancia i germi della Nuova Hollywood e spinge alcuni dei suoi registi a riconsiderare e rimettere in prospettiva anche i colossi della propria mitologia filmica (e di nuovo, è la prospettiva del sangue quella di cui sono ammantati titoli rivoluzionari come Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah), qui, nella Penisola, colpisce l’immaginario di alcuni autori del fresco cinema sperimentale, che nelle contraddizioni disperse fra le rivolte e l’Lsd degli happening scovano una nuovo bacino d’immaginario.

E’ il caso di un autore come Antonello Branca, che proprio dalla semiologia di quegli incontri Pop d’avanguardia è subito affascinato, e, in una sublimazione totale di forma e contenuto, trasla il suo cinema documentario verso il loro stesso linguaggio, «un happening cinematografico nel quale la camera, continuamente in azione, restituiva il più fedelmente possibile tutto quello che accadeva e incontrava di fronte a sé». What’s happening?, che succede? (1967) è insieme la domanda e la prima vera incursione di Branca nella temperatura statunitense dove «un giorno e Pop e l’altro ancora più Pop» (racconta Andy Warhol alla mdp), fuori da ogni storicismo, dimentica del suo passato da Uomo dal vestito grigio inamidato e consapevolmente inconsapevole dell’imminente futuro dove Bad moon rising. Solo il ventre di New York e del Washington Park, una placenta pulsante e (im)materna, dove il qui e ora dell’happening teatralizzato diviene quello del documentarista, che parla attraverso gli spot televisivi e radiofonici partoriti da Madison Avenue e le parole di Ginsberg, Lichtenstein e Warhol; un coacervo a metà tra la Beat e il Pop dove ribolle la complessità della centralità del decennio.

Andy Wharol, 1967, foto di Antonello Branca, archivio fotografico Aamod

Poco, del magma filmico di Antonello Branca e della sua “Filmakers Research Group” fondata assieme a Raffaele De Luca è stato affrontato. Un esempio, è proprio lo studio sopracitato di Milo Adami su What’s happening?, perno ideale di un elastico teso al cui interno si trova la Sessantottina “Trilogia californiana” (Il dissenso, Los Angeles: una città in automobile e Il laboratorio del futuro) di cui l’interrogazione fluida su tutti gli stimoli e scampoli del presente degli happening fa sicuramente da trampolino di lancio verso un’empatia documentaristica che guardi, in maniera più politica, all’altra massa che fluisce per le strade, dove gli accordi del folk somigliano più a brandelli di polvere sollevati dal vento della costa opposta, che da freddo e avanguardistico si fa bollente e rabbioso tra i grattacieli degli Angeli; è la massa che sfila sotto Reagan a Sacramento o si rivolta nelle università di La Jolla e Berkeley.

All’altro capo dell’elastico, Seize the time del 1970, all’approdo finale del decennio, sull’argine della nuova modernità elaborata, digerita, azzerata in tutti gli anni precedenti. Cogli il tempo è l’imperativo delle note di Elaine Brown che aprono il film; un punto macchina, quello di Branca, non più abbandonato alle correnti degli happening, ma immerso ora al centro del ventre cittadino, il cui presente non è più il “punto e a capo” Pop dell’Avanguardia, ma davvero esplosivo e magmatico. L’esperienza sperimentale dei film americani si sintetizza così nel film più famoso e di culto di Antonello Branca, dove la mdp cerca di cogliere, attraverso la narrazione del Movimento delle Black Panther, la mutazione avvenuta nel tessuto sociale e allo stesso tempo immaginifico americano. Un contenuto che esige quindi da Branca non più la forma dell’happening cinematografico, ma una presa di coscienza e insieme posizione attraverso il cinema del reale (tra l’altro, con impressionante anticipo delle riflessioni più recenti su di esso) con la luce della torcia di Norman Jacob, unico attore professionista del film, che illumina l’ombra dei grattacieli americani dove ora stanno acquattate le Pantere.

Prima che l’analisi del film – per fortuna, una delle eccezioni alla poca attenzione rivolta alla produzione di Branca, anche se ad oggi forse ancora insufficiente – navigare tra i materiali di studio e di ricerca realizzati da Branca per Seize the time è un viaggio nell’America che fuoriesce dal cine-occhio sperimentale: tra i girati, Norman Jacob vaga costretto da un camicia di forza, bozzolo dal quale, a differenza dell’homo novus (anzi, albus), sembra condannato allo stato di crisalide; Jacob e Branca manifestano e sbandierano la sua condizione, lasciandolo muoversi tra agli altri cittadini: nei loro negozi di dischi, che visti attraverso il filtro dell’attore incatenato rivelano la loro natura di antichi templi vetusti, dove prima si innalzavano i gospel del blues che proprio dall’immigrazione si erano generati e che adesso sembrano aver perso l’attimo, non aver colto il tempo, mentre gli happening si sfaldavano al loro interno; a Coney Island, nelle sue spiaggie, il tentativo della non più proletaria Brooklyn di portare a sé le atmosfere tropicali della West Coast. A Venice Beach come sul lungomare del parco giochi, Jacob è spia della situazione razziale, la risposta al cosa è successo di tre anni prima, traversati dalla morte di Luther King, dalle Black Panther, verso la radiosa bandiera a stelle e strisce che squarcia l’azzurro su cui si stagliano i primissimi piani di Norman Jacob e del bambino che è con lui nella sabbia di Coney Island.

I luoghi dei girati di Seize the time si astraggono, davanti alla macchina e nel Fuori Campo attorno al suo protagonista, diventando spazi dove si consuma e si ritrova il crollo di una società (de)costruita per dieci anni fino al concepimento delle zanne e gli artigli delle Pantere.

E’ qui la forza del girato più potente fra i materiali della pellicola, dove Jacob cammina per Wall Street, impero delle Ziqqurat rapite alla Babilonia della pubblicità, controllate dai loro nuovi dei, non più i creativi demiurghi ma i lupi dal tocco di Mida.

Norman Jacob cammina in controsenso alla folla riunita per una Ticket Tape Parade (probabilmente quella del 10 gennaio del 1969, dedicata ai tre astronauti della missione Apollo 8), la camera di Branca lo segue ora ossessivamente, ora lo lascia andare, srotolando lo spazio attorno a lui.

Niente restituisce l’aria festosa della parata: Jacob è l’alieno tra gli altri, così umanizzato dalla sua condizione forzata da divenire sentinella Brownesca in terra marziana. Il movimento contrario e frenetico degli abitanti di Wall Street in ossimoro con il suo volto affannato prima e deformato dal sorriso poi, una maschera imprigionata rivolta verso l’alto, alle cime dei grattacieli dove svettano le stesse bandiere di Coney Island, i volantini della parata sparsi ovunque per le strade, l’essere umano che si snoda con i soli due arti rimasti nella giungla moderna dei motori e del traffico: tutto restituisce la disarmante atmosfera della distopia, della catastrofe in corso o, forse, appena avvenuta.

Nel punto macchina deciso e preciso di Branca, nel suo non più happening cinematografico e nella sua continua riflessione sul mezzo, nella camicia di forza trapiantata nello spazio-Wall Street, sembra aleggiare quel catastrionfo che enrico ghezzi coniò per la tragedia del 2001, quando nell’immaginario si impresse il crollo definitivo di quel mondo costruito – anche – tra gli aceri del Washington Park, nei piani alti di Madison Avenue, in quelli altissimi di Wall Street, e poi ancora attraverso le discoteche e i neon degli anni Ottanta.

Antonello Branca ci ha lasciato l’anno dopo il disastro, in tempo per vedere, tristemente, quell’homo novus fiorito dal bozzolo capitolare giù, in basso, assieme al Falling man delle Torri.

- Il saggio di Milo Adami è Antonello Branca e il documentario come happening, Intervento per Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Parigi, 2016.

- Per tutto il materiale audiovisivo di Antonello Branca e della Filmaker Research Group si rimanda al fondo Associazione Culturale Antonello Branca ACAB depositato all’Aamod, consultabile a questo link

Gabriele Ragonesi, 18/05/2022